1901年、新宮商行創業者4名のうちの2名、建築請負業一筋の道を歩んでいた和歌山の利光小三郎(初代社長)と、米問屋・木材小割業を営んでいた新宮の坂口茂次郎(二代目社長)が知り合い、利光の新宮での建築工事に坂口が木材を手配。

3年後の1904年、坂口が、幼いころからの遊び仲間であり、同じ新宮に住む植松新十郎、阪井弥三太と利光を引き合わせた。植松は挽材工場を経営し、阪井は米穀問屋・木材仲買業を営んでいた。

折に触れて集まっては将来の希望について話し合っていた4人のなかで、次第に皆で何か一仕事始めようという機運が高まり、4人の仕事に共通する木材を軸に構想を広げた。国内では競争に勝てないと考え、新天地を求めて韓国での事業展開を検討。

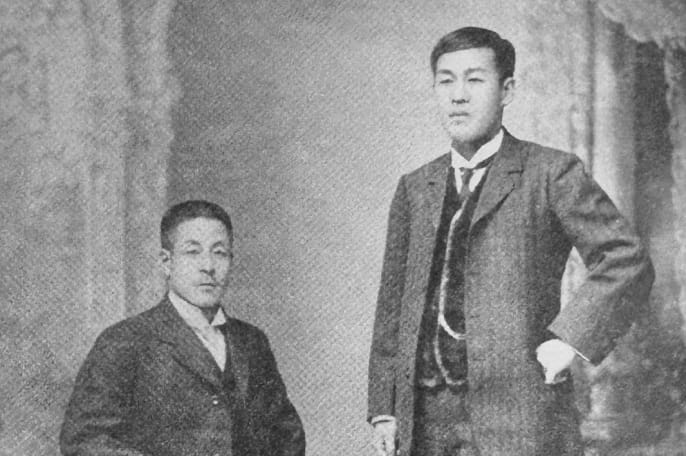

1905年、坂口茂次郎(左)と利光小三郎は木材の市場調査のため韓国へ渡る。

当時の日本政府が軍事資材の輸送路の確保のため、韓国での鉄道敷設を推進しているという情報を手にし、鉄道関係と軍に関わる木材と建築の需要は膨大なものになると確信した利光小三郎と坂口茂次郎は帰国後、植松新十郎と阪井弥三太に韓国での建築事情と木材需要の有望性について熱心に語った。

利光小三郎、坂口茂次郎、植松新十郎、阪井弥三太の4名は韓国での創業を決意し、4名中3名の出身地「新宮」と韓国現地での慣習を尊重した「商行」を合わせ、「新宮商行」の商号が決定した。

韓国 仁川に本拠を置き、匿名組合新宮商行を設立。

▲新宮商行のダブルマウンテンについて▲

図案は霊峰富士をかたどったもので、頂点の2点、底辺両端の2点は4人の創立者を意味している。

やや太めの各線で結ばれているのは、4人の強固な団結を表す。

責任者・利光小三郎、支配人・坂口茂次郎で、それぞれ土木建築部、木材部の責任者として創業の第一歩を踏み出した新宮商行は、仁川での有力な邦人木材販売業者たちとしのぎを削りあいながら販路を開拓していった。

商談に恵まれて誠実な取引を続けるうちに、韓国鉄道院より鉄道枕木30万本の注文を受け、坂口茂次郎は北海道産枕木用木材の買付を開始。木材取引ですでに世界市場の領域にまで進出していた小樽区に出張所を置いた。

当時の北海道は開拓途上で、農地開拓と牧野醸成が何にも増して優先されており、立木はほとんど無償に近い価格で払い下げられていた。このような当時の北海道事情と、ニューヨーク経済界の大恐慌や中国銀塊相場の低落など、経済不況が逆に幸運をもたらし、枕木の買付が起動に乗る。

さらに、小樽の材木店などと知り合うことで買付が急速に進展。狩太(現在のニセコ)の開拓も着手し、1908年ごろには枕木30万本すべてを納入した。

1907年ごろ、夕張郡栗山に簡素な工場を建て、移動製材機を設置して枕木の生産も開始した。ごく粗末な屋根を葺いただけの小屋がけ工場ではあったが、これが新宮商行にとっての初めての工場となった。この移動製材機のおかげで新宮商行は国有林の年季払い下げを受けることに成功した。当社史上記念すべき小屋がけ工場だった。

枕木の買い付け、樺太への進出、ヨーロッパへの直輸出、山林の買い付けなど業績の伸展に伴い、匿名組合から株式会社に改組。

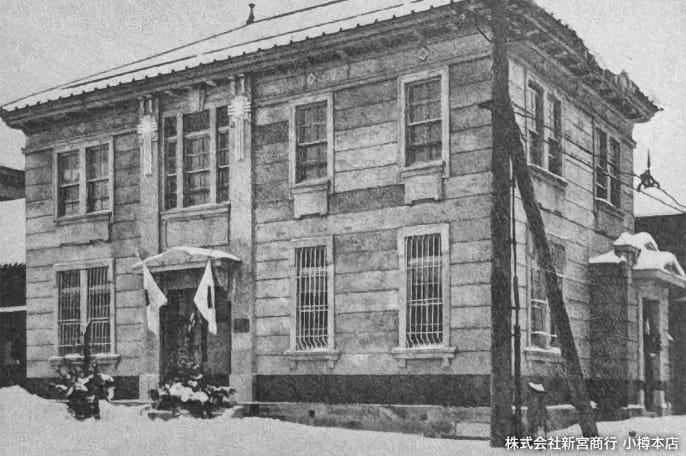

小樽区稲穂町東7丁目12番地に社屋を新築し、本社を移転(現在の小樽本店)。

この年、関東大震災が発生。その後に沸騰した木材の需要に応えるため、当時の三菱商事が所有し遊休していた釧路製材所を購入して操業を開始した(後の釧路防腐工場)。

この時期次々と事業を広げ、新宮牧場の経営(軍馬の育成)や農場なども開設していた。

1924年6月、釧路国塘路社有林地内でカラマツの山出苗2万本の植栽を行った。

これが新宮商行の山林経営の始まりで、森林伐採・植林・牧場という多角的な長期経営を目指したものだった。

1927年に購入した美幌町古梅の山林を有効活用するため、美幌工場を建設。

それ以前は乳牛を導入して地元の農民に酪農を奨励し、この地帯を「新宮農場」と称していた。

美幌工場で生産していたインチ材をヨーロッパへ輸出するべく、ロンドンのプライス&ピアス社と交渉し、契約が成立。多年の念願だったヨーロッパへのインチ材直輸出の道が拓けた記念すべき時となり、直輸出が始まった。

37年にプライス・ピアス社のホッジ氏が来社し、合板製造指導を行う。

関東大震災の罹災家屋の復興を機に従来の和風建築から洋風建築に舵を切るようになったため、国内における合板の需要が急増していたが、そのころ満州、中国、ヨーロッパへの輸出が好調で国内での供給が著しく減少し、合板が値上がりしていた。

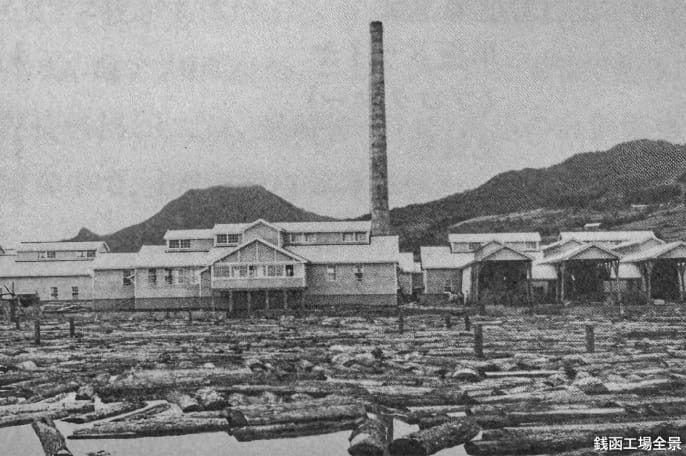

そのような状況のなか、合板の原材料の広葉樹が潤沢だった北海道で輸出向け広葉樹合板工場を設立することは有望な事業であったことから、1933年に工場用地を朝里村銭函に選定し、工場の建設を計画。

湿地帯だった銭函に工場を建てることに反対した役員もいたが、坂口茂次郎専務が雇用創出や立地、土地の用途や設備計画までを力説し、最後には全員の賛同を得ていよいよ竣工。

合板事業の将来の発展性を見越した設計変更を数回行ったのち、1935年11月16日に銭函工場落成。

1941年に開戦した太平洋戦争に際し、銭函工場が海軍艦政本部の直属管理工場として「愛国第70工場」の指定を受けた。特殊舟艇用合板を年間30万枚納入する指令を受け、勤労報国隊120名の応援を得て生産増強に励んだ。

また、新宮商行の「商行」は洋行、公司などとともに代表的な中国商社名の一例であった。当時の敵国語の使用禁止の気運が高まる一足先(1944年1月)に、社名を「新宮工業株式会社」に変更した(1951年に新宮商行に再度改める)。

終戦後はGHQの指定工場として、PD合板(戦後の米軍、調達要求書の規格に基づく合板)の納入を開始した。

産業復興のための建築用材や住宅用材、資材の需要が高まる中、伐木・造材・集材の林業機械化に早くから着目していた坂口榮之助取締役は1950年にアメリカから送られてきた機械雑誌に掲載されていたマッカラー社のチェンソーの広告に目を奪われ、さっそく資料を取り寄せ、調査にとりかかった。

その結果、画期的かつ優秀な林業機械であることが判明し、1951年にはチェンソー2台を発注。「機械課」を設置し、チェンソーの調査研究を進めた末、1952年9月にマッカラー社製チェンソーの総代理店としての販売権を獲得し、輸入販売を開始。

1957年、当時の皇太子殿下がチェンソーの視察に訪れるなど、非常に注目を集めた。

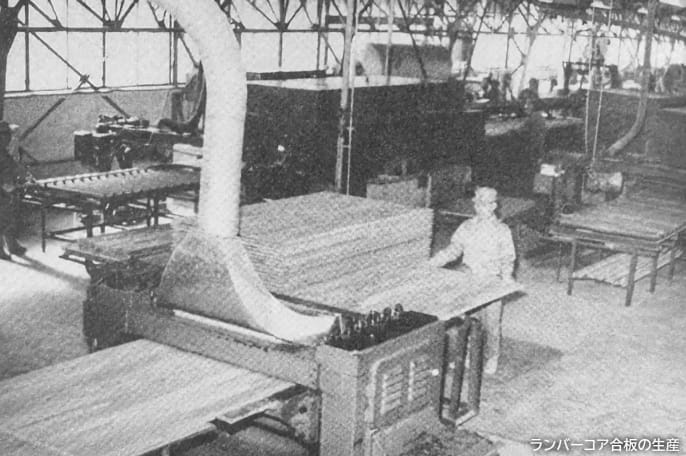

1951年ごろからホットプレスによる合成樹脂接着技術が日本の合板工業においても注目されていたことから、1956年銭函工場敷地内に合板工場を増設。

レイボンド(アメリカ製高周波プレス)一号機を設置し、ランバーコア合板生産開始。5月にカバのランバーコア合板5万7,600平方フィートをアメリカP.W.P社へ初出荷。

営林局・署からの要望により、当社の要請に基づいてマッカラー社にてブラッシュカッターが開発された。

造林用の地ごしらえ、下刈では別寒辺牛川の上・中流部に位置する国有林のうち計画的に造成されていたパイロット・フォレストに大量に使用された。

従来の刈払機は重量10kgを超える両手ハンドルタイプの大型機しかなく、なかなかの重労働だっため、現場から軽量化が望まれていた。その要望に応え、新宮商行が超軽量刈払機を開発し、製造販売を開始した。

新宮商行創業50周年を記念し、トドマツの植樹祭を小沢社有林にて行う。

それまで主力だった合板事業も、運送にかかる採算性などが次第に悪化したため、より付加価値の高い主力製品の開発、もしくは転換がどうしても必要であるとの結論が出た。

同時期に、日本住宅パネル工業協同組合(パネ協)から集成材の化粧単板の引き合いが来たことから、内装用集成材の製造・販売を開始し、1970年10月に正式にパネ協から第一回の注文があった。これをきっかけに1971年にパネ協の正式な組合員となった。

この時期、枠組軸工法(2×4工法)住宅が北米から日本へ導入されてきた。この住宅工法の主要部材の販売に取り組んでいたカナダのシーボード社が、「針葉樹の2×4工法住宅向製材の北海道地区での販売を担当してみないか」と打診してきた。

その後、2×4工法住宅普及の目的で日本ホームビルダー協会北海道支部が設立され、新宮商行もこれに参画。

その会員の数社から注文があったことから、シーボード社と2×4材の取引を開始。

1974年、坂口榮之助社長の提案で「木製窓」の研究開発グループが発足。アルミサッシ製が全盛だったこの時世にあえて高断熱・高気密の木製窓を北国の住まいに組み込んでみては、という意向だった。

高断熱化、高気密化、部品の選定、耐久処理と順調に進め、設計事務所や工務店、ユーザーなど幅広い意見を取り入れて改善を重ね、ラワン材を使った「オリンピアウインドウ」の試験販売が開始された。

翌年には、より良いグレードの樹種であるスプルース材に変更、アイテムに片引き窓を加えた。

IFFT(International Furniture Fair Tokyo/東京国際家具見本市)にダンザーグループと共同出展。この出展を機に北米広葉樹製材単板のマーケティング・国内販売を本格的に検討・強化することとなった。

1970年代後半には国産チェンソーメーカーの新製品やその他輸入チェンソーのシェア争いに苦戦を強いられ、新戦略として自社ブランドの国産機「シングウ・チェンソー」の発売準備を進めていた。81年に全国販売を開始。

すでに需要ピークが過ぎていたチェンソー市場だったが、それまで築き上げてきたベルカッターの販売網を活用し、農家、林業従事者などのユーザーを中心にシェア挽回作戦を展開した。その後も新モデルを続々と投入し、「チェンソー屋・新宮」の名をほしいままにした。

1980年ころ、マッカラー社のインターナショナル代理店会議に参加すべく渡米した坂口栄之助社長は、アメリカではチェンソーの販売店がどっしりとした鋳物の薪ストーブも扱っていることを知り、いずれ日本でも鋳物の薪ストーブが売れるのではないかと予感した。

帰国後に薪ストーブについて調査を進め、デンマークのDanish Stove Association社(DSA社)のストーブを輸入し「アンデルセンストーブ」として販売を開始した。

1994年には、鋳鉄製ストーブの製造販売において170年以上の歴史と拘りを持つトップメーカーであるデンマークのmorso社との輸入販売契約を取り交わすことによって、アンデルセンストーブの取扱いブランドを2つに増やした。

1970年代後半から北米広葉樹の単板・その他製材品が日本へ輸入されるようになり、1980年代半ばには道産広葉樹と同量以上が輸入・使用されだした。

長年のあいだ木材輸出国だった日本が木材を外国からの輸入に仰ぎだしたということに大いに関心を抱き、将来的な方向転換や道産広葉樹の良材の減少などの情勢、1981年のIFFTにダンザーグループと共同出展をおこなったことで北米広葉樹製材・単板取扱いへの機運があったこともあり、北米広葉樹製材・単板の本格的な輸入販売を開始した。

千葉県松戸市に新宮商行東京事業所(現在の関東支社)を建設。可能な限り様々な樹種の木材を活用し、木のぬくもりあふれる事業所を実現した。

1991年当時、東京事業所には「東京支社」「機械部」「東京木材部」の3つの部課を置き、執務に当たった。

1956年に江東区深川加崎町(現在の江東区東陽2-4-2)に東京工場を新設後、東京支店分室、東京支社と変遷していった。

その間に地理的・産業的な情勢も変化し、東陽町駅を取り巻く環境に対応する意図もあり、この地に地下1階、地上5階の「新宮ビル」を建設することを決定。時代の要請である近代的コンピュータ対応型オフィスビルとして、1991年7月に落成。

木の新宮らしくビルの周りには木が植えられ、ロビーの各種インテリアには本物の木材が使われるなど、気品と実用性を兼ね備えたビルとなった。

当時の森林伐採事業は人力が主だったが、労働力不足や労災、高齢化など諸問題により国産材のコスト高が社会問題となっていた。林野庁は国内の林業機械関連メーカーへ高性能林業機械の委託開発事業を要請しこれを機に新宮商行社内に林業機械開発プロジェクトチームが発足した。

北欧の視察や国内外の林業事情を勘案した結果、プロセッサーを自社開発し、ハーベスタは輸入することを決断。

国内は急傾斜地が多く、林内にベースマシンが入りにくい現場が多いことから伐倒機能のないプロセッサーの開発に主眼を置き、設計、試作、改良を経て「シングウプロセッサCP30型1号機」が完成した。

1988年にフィンランド・ログリフト社からのローダークレーンの輸入を開始し、林業機械の輸入販売に着手。

1995年、大型林業機械の先進国である北欧の中でもユニークな構造と強靭なフレームを持つハーベスタメーカーとして知られるPONSSE社のハーベスタヘッドH60型の輸入販売を開始。1992年に開発していたシングウプロセッサーとPONSSE社のハーベスタの2つがあれば販売上の利点が大きくなることから輸入販売に踏み切った。

美幌町森林組合を代表とするグループ認証の形式(現在は美幌町が代表)で、古梅山林のFSC®(Forest Stewardship Council®(森林管理協議会)/ドイツに国際本部)の森林認証を取得。

FSC®は、環境保全の点から見て適切で、社会的な利益にかない、経済的に継続可能な森林管理を世界に広めるための国際的な非政府組織。

FSC®認証とは、適切に管理されていると認められた森林から生産された木材や、その他のリスクの低い木材を使用した製品にFSCラベルを付け、認証製品として販売できる制度。

札幌支店では薪ストーブの直販及び施工も行っていることから、エンドユーザーへ薪ストーブの魅力を伝えるためにショールームを設置。

冬場は実際に薪ストーブをショールームの主暖房としており、訪れたユーザーも薪ストーブの暖かさを実感できる。

長らく北海道小樽に本社を置いてきたが、東京が商流の主流である時勢を鑑み、東京に本社機能を移転。

「エンドユーザー、販売店と直接接触してブランディングを図る」をコンセプトに関東最大級の展示、実演ショールームを関東支社に新設。

札幌支店にて薪ストーブのイベントを行っていたが、来場者の急増により会場が手狭になったことから、イベントの開催を銭函工場敷地内で行うこととなった。

薪ストーブをはじめ、新宮商行の取り扱い製品の紹介と同時に地域住民とのふれあいなど、地域活性の一助を目的として「もくもくマーケットin銭函」を2019年に初開催。

最大来場者数は2022年開催時に記録した約5,000人。イベントでは約30店舗の出店や端材詰め放題、銭函中学校のブラスバンド演奏、チェンソーアートやマイ箸づくり体験など好評を博した。

小樽市の長寿企業表彰事業において、新宮商行が100年以上継続している老舗企業として表彰される(他、新宮商行を含めて60社が表彰される)。

チェンソー用ソーチェーンの世界的なリーディングカンパニーであるOregon Tool社とアフターマーケット販売における日本総代理店契約を締結。